MUNIオリジナルTシャツ プレゼントキャンペーン

2025年8月2日

news letter vol.68: 漢方薬で染めたカーペット

2025年8月1日

MUNIでは、月に1度メールマガジンをお届けしています。

その内容をこちらでも紹介させていただきます。

過去のアーカイブはこちらから

|薬として、宋から日本にもたらされたお茶

鎌倉時代、のちに茶の湯文化となるお茶を日本に広めたとされる栄西(えいさい)。備中(現在の岡山県)出身の栄西は、中国(宋)に渡って禅宗とともに茶礼を学びました。

茶礼とは、禅寺において、僧侶たちが朝の座禅のあと、食事のあと、作務の休憩時、就寝前などに茶を飲むことで心と体を整える教え。

帰国後、栄西は臨済宗の宗祖となりますが、宋から帰国する際、茶種を持ち帰って植えたことが始まりで日本各地に茶の栽培が広まったことから、「茶祖」とも呼ばれます。

ただし、お茶といっても当時は嗜好品としてではなく、もっぱら薬として飲用されていました。

仏教が全盛であった鎌倉時代の日本において禅宗という新興宗教を広めることはたやすいことではなかったため、栄西は禅宗を茶礼とともに広めるべく『喫茶養生記』という医学書を著します。 当時、病気の治療といえば祈祷が主流であったため、『喫茶養生記』は、実用的な医学が始まるきっかけにもつながりました。

このようにしてお茶は、栄西によって高価な“薬”として日本に広められ、お茶とともに宋からもたらされた焼物・天目茶碗を用いて、儀式としてうやうやしく飲まれるものでした。

出典:国立博物館所蔵品統合検索システム

————————————————————————

(参考サイト)日本茶マガジン.com

座禅.com

|茶葉で染めたカーペット

これは中国茶を嗜まれる方にはおなじみの「餅茶(へいちゃ)」。茶葉を蒸して様々な形状に加工し、固めて乾燥させたものです。

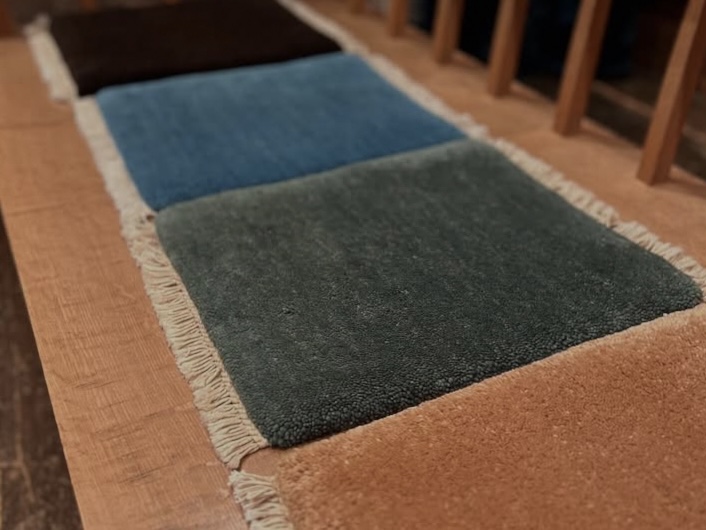

前項にて、宋から日本に伝わったお茶がいかに貴重な薬であったかをお伝えしたところですが、実は、MUNI CARPETSの糸を染める染料としても「茶葉」が使われています。(上記画像右:茶葉染めのチェアラグ)

上記画像(左)は、糸を染める染料として調達した餅茶です。

MUNI CARPETSでは、茶葉をはじめ、藍、槐(えんじゅ)、梔子(くちなし)、大黄(だいおう)等、全て「漢方薬」で糸を染めていること、ご存知でしたか?これらは、宋の時代から染料として用いられてきた漢方薬です。

【染料として用いている漢方薬の主な効能】

■ 槐(えんじゅ)・・・高血圧を防ぐ

■ 梔子(くちなし)・・・胆汁排泄促進作用

■ 大黄(だいおう)・・・活血、清熱

等々

————————————————————————

(参考サイト)漢方生薬一覧

MUNI CARPETSを生み出す工房「漢氈居」責任者の張 力新氏が中国全土を探し回って集めた漢方薬は50種類を超え、橡(つるばみ)=ドングリや梔子(くちなし)などの配合を変えながら、100色以上の糸色を染め分けています。

|藍も漢方薬なんです!

MUNIの象徴的な染料である藍。

あまり知られていないかも知れませんが、藍も漢方薬なのです!

抗ウィルス作用がある漢方薬で「板藍根(ばんらんこん)」と呼ばれ、インフルエンザや扁桃腺炎、帯状疱疹、肝炎などの治療に欠かせないものとして珍重されています。

SARSやCOVID-19騒動の時には予防と治療に大活躍したと聞きます。

そんな貴重な藍を染料として使用するMUNIでは、貴州省の専用の畑で、中国固有の藍を栽培し、昔ながらの甕で3か月熟成して発酵させて用います。

|「本当に美しいもの」を追求したら漢方薬だった

19世紀の中頃にドイツで化学染料が開発されて以降、安価で手軽な化学染料が世界中を席巻しました。

世界各地のカーペットのほとんどが化学染料で染色されるようになり、地理的にドイツに近いイラン(ペルシャ絨毯)も例外ではありませんでした。

そのときどきの気温や湿度、水などの環境で染め上がりが異なる天然染料は、画一的な仕上がりが求められる大量生産には向かなかったからです。

しかし、化学染料が当たり前となった現代において、MUNI CARPETSのルーツである明時代のカーペットを再現すること、それは「古来の製法にこだわる」ことではなく、「本当に美しいもの」を求めた結果、化学染料ではなくて漢方薬である天然染料だった、ということなのです。

カーペットを染めるために贅沢に使った漢方薬が、直接わたしたちの身体に対しての効能を持つわけではないのですが、染められたカーペットの、生命(いのち)を宿した色は、私たちを癒し、和ませ、そして使い込んで時を経るごとに深みを増していきます。

MUNIの店頭にも、“漢方薬(染料)”の瓶を置いていますので、ご来店の折にはお手に取ってご覧になられてみて下さい。

* * *

お盆期間の営業について

2025年7月22日

平素よりMUNI CARPETSをご愛顧賜り、誠に有難うございます。

お盆期間は、南青山本店・倉敷店ともに通常通り火曜・水曜を定休日とし、

その他日程につきましては通常営業とさせていただきます。

皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひお立ち寄りくださいませ。

news letter vol.67: “清雅”という美意識

2025年7月1日

MUNIでは、月に1度メールマガジンをお届けしています。

その内容をこちらでも紹介させていただきます。

過去のアーカイブはこちらから

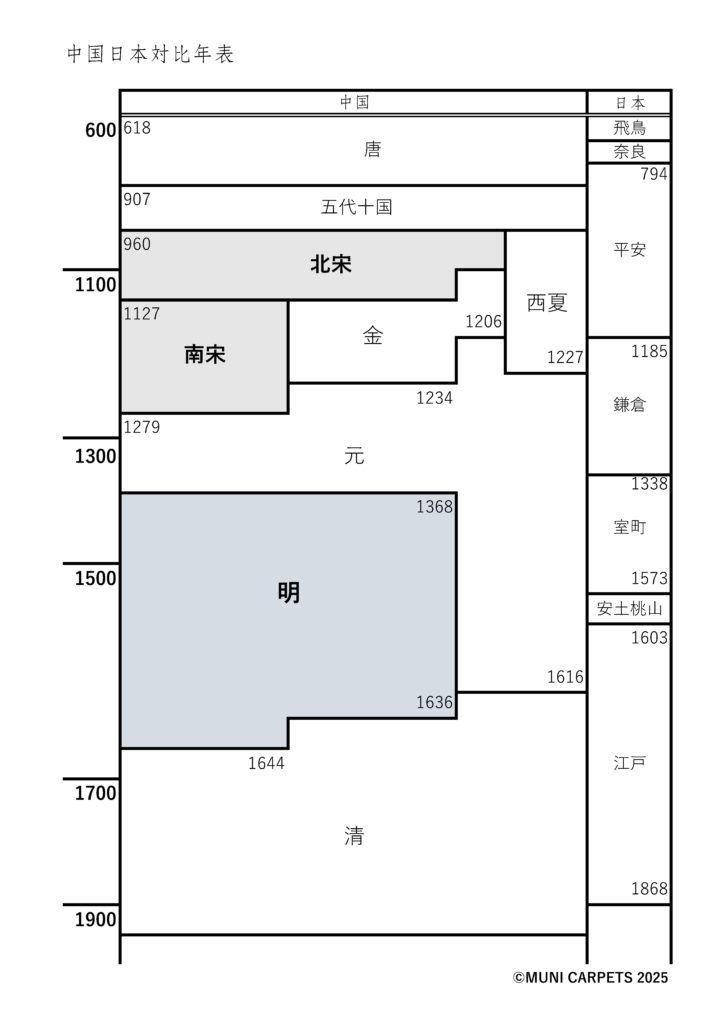

昨今の中国、とりわけ若い世代のなかで、「宋式美学」というものが熱い広がりを見せているそうです。宋式美学、宋代美学と検索すると実に多くの画像が出てきて驚かされます。

宋式=宋時代のスタイルであり、宋式美学とは、中国の宋代に形成された芸術や美意識を指します。

唐時代までの貴族文化に代わり、宋時代は士大夫(科挙試験を目指して学問を積み、官僚となった人々)が学問や芸術を担うようになりました。

そんな宋代の文化、文学、哲学、科学、経済の発展を背景に育まれた宋式美学は、それ以前の唐代や五代十国時代の華美を旨とする美学とは真逆の、簡素で自然を尊重する独特の美を追求するものでした。そしてそこには、「静雅」つまり静かでありながら内面からにじみ出る落ち着きや気品、単なる外観の美しさだけではなく、精神的な豊かさを内包していました。

シンプルなフォルム、青の一語では表すことができない「汝窯青磁」も、宋時代に生まれたもののひとつです。単色・無文様でその質感を追求したと言われます。

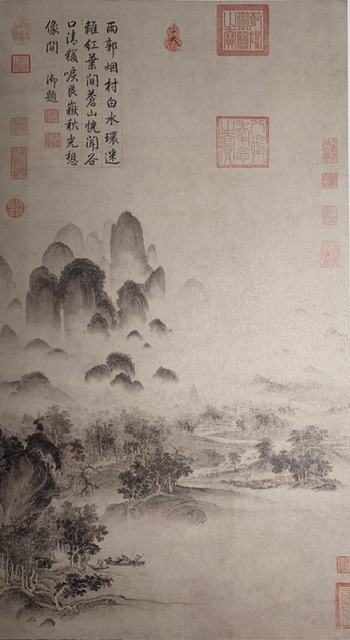

また、南宋の時代の山水画には、余白の多い情緒豊かな景観に数少ないモチーフを印象的に配置することにより内容を象徴的に示すような優品が多くあります。

そのことに象徴されるように、シンプルで無駄のないデザイン、そして余白の美を感じる洗練されたテイストは、現代の住空間に取り入れやすく、精神的な豊かさ、内面の静寂を求める層に支持されているようです。

宋代美学を引き継いだのが明?

北宋・南宋を含めると300年超続いた漢民族による王朝である「宋」は、モンゴルのフビライ・ハンの「元」に征服され、そこから100年近くモンゴル民族による統治が続きます。

そして、元の帝位の相続争いや疫災の蔓延のなか、朱元璋(洪武帝)が建国したのが明であり、再び興った漢民族による王朝です。明の人々が、自分たちの民族の祖先である宋の時代の文化を再興しようとしたことは想像に難くありません。

MUNI CARPETSのルーツである明代は、陶磁器や、書画、染織などの美術において極致に到達したと言われる”清雅”を旨とした宋代の美意識が、さらに昇華された時代と言ってよいでしょう。

日本の侘び寂びの中に生き続ける宋代美学

冒頭で、中国で宋代美学がにわかに脚光を浴びているとお伝えしましたが、中国の若者たちが熱い視線を送り、傾倒しているのはなんと、日本の“侘び寂び”文化です。

侘び:質素なものに趣を見出す

寂び:時間の経過による変化に美しさを感じる

侘び寂び文化が醸成されたのは、安土桃山時代から江戸時代。

当時の日本にとって圧倒的な先進国であった明からの“清雅”の美意識が日本にももたらされ、茶の湯、美術、建築など日本独自の文化となっていきました。茶人たちが“唐物”、“名物裂”として取り入れたのは、元でも清でもなく、明代の器物でした。

現代の中国には引き継がれなかった宋代美学が、日本の独自文化として唯一日本に受け継がれ、現在逆に中国から脚光を浴びているのは興味深い事実です。

そんな明代のカーペットを復活させ、受け継いでいるMUNIのカーペット。

倉敷の旧家で生まれ育ったMUNIオーナーの楠戸だからこそ、宋代の美学を引き継いだ明代のカーペットを復活させることが出来たと言っても過言ではないかも知れません。

【参考文献】

『神品至宝』台北國立故宮博物院 図録/2014年 東京国立博物館

* * *

MUNIでは、中国の方々にもMUNIのカーペットを知って頂きたいと、中国版SNSの小紅書(RED)にも投稿を始めました。お名前と電話番号を入れてアプリをダウンロードすれば、どなたでもご覧になれます。

日本の方にもお愉しみ頂ける内容となっておりますので、ご興味おありの方は是非覗いてみて下さい。「宋式美学」のインテリアもたくさん出てきます。

* * *

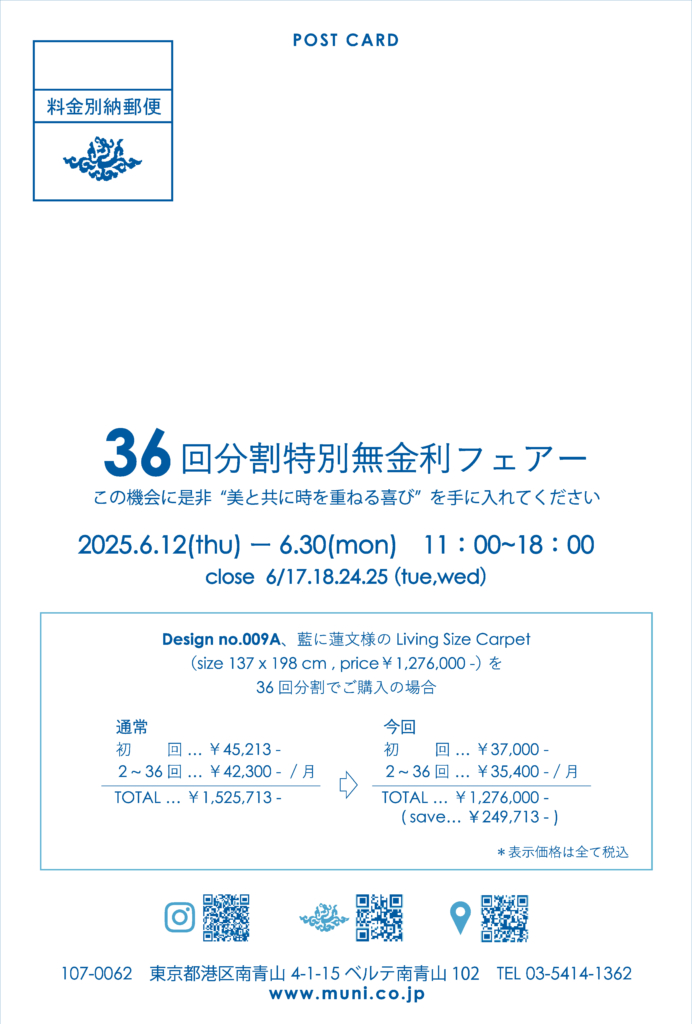

Special Fair – 2025 summer

2025年6月12日

夏の特別プランのご案内

” 36回分割特別無金利フェアー “

MUNI 南青山本店と倉敷本社店にて Special Fair を開催いたします。

この機会に 是非❝美と共に時を重ねる喜び❞を手に入れてください。

ー Information ー

期間:2025.6.12(thu)~6.30(mon)

close:6/17.18.24.25(tue.wed)

営業時間

青山本店:11:00~18:00

倉敷本社店:10:00~18:00

皆さまのご来店・お問い合わせを、心からお待ちいたしております。

・

ー Shop information ー

南青山本店はこちら

倉敷本社店はこちら

メールでのお問い合わせはこちら

news letter vol.66: 真に美なるものは、時空を超えて常に新しい

2025年6月1日

MUNIでは、月に1度メールマガジンをお届けしています。

その内容をこちらでも紹介させていただきます。

過去のアーカイブはこちらから

明治から昭和にかけて活躍した日本の芸術家で、書・篆刻・陶芸・料理・絵画に至るまで多岐にわたって才能を発揮した北大路 魯山人。

『魯山人陶説』という書籍のなかに、

“真に美なるものは、必ず新しい要素を多分に有するのである。

・・真に美なるものは、時空を超えて常に新しいのである。”

ということばがあります。

このことばを引用しつつ、1998年にMUNIオーナーの楠戸が『染織α』という月刊誌に寄稿をしました。

いまから27年も前になりますが、いま読み返してみても新鮮で、皆さまにご紹介したい箇所が多くありました。

少し長いながら・・・ご紹介させてください。

『月刊 染織α』甘肅氈 ~中国の西域に甦らせた草木染め緞通~

から一部抜粋

※現在は、甘肅氈ではなく、MUNI CARPETSという商標となっておりますが、文中では当時の表記をそのまま掲載しています。

海の底のような藍染緞通

今から十数年前訪れた香港の地で、ふと立ち寄ったギャラリーの壁面にディスプレイされた鮮やかな藍色のカーペットが私の目に飛び込んできた。

ギャラリーの主人の説明では、これは中国の清朝時代に甘肅省(かんしゅくしょう)で織られた緞通であると言う。

それまで私は中国緞通というと天津緞通に代表されるピンクやグリーンの写実的な花文様が浮き彫りになった分厚い敷物というイメージが強く、私の個人的な好みではなかった。

この藍色の緞通は百年以上も使い込まれ、藍の色は成熟し、まるで海の底の様な深い色に変化し、またその表面は、羊毛でありながら、シルクより艶やかでやわらかく、まるで上質のビロードの様だった。 そして文様は梅文様や宝結び文等の吉祥文がバランス良く配置され、日本人の私にとって何か懐かしさすら感じられた。私はこの時、中国緞通というものを初めて知った気がした。

それは、あの北大路魯山人が言った「真に美なるもの必ず新しい要素を多分に有す。真に美なるもの時空を越えて新しい」という言葉通りに、私にはとても新鮮でモダンに感じられた。明時代の器や錦にも通じる美しさをもつこの緞通は、やはり現代の見せかけのものではなく、民族の心のこもった、祖先から受け継いできた技があってこそ生まれてくるものだとつくづく感心した。

その後私はその藍色の緞通を手元に置き、毎日の様に眺め、その感触を確かめているうちに、いつのまにか、その緞通の織られた産地のこと、歴史や背景に私なりに思いを巡らせていた。

中国緞通に関する記録や資料は実際とても少なく、イランやトルコのカーペットに比べ研究者も非常に少ない。また、欧米の有名な美術館や博物館のコレクションでさえも、年代や産地等が未だはっきり分かっていない点もある。

現存する古い中国緞通は、ドイツ・フランクフルト手工芸博物館所蔵の明末期(17世紀)に織られた蓮花文の緞通、ニューヨーク・メトロポリタン美術館所蔵の有名な如意文を織り込んだ明末期・清初期の品がある。 また日本ではあまり知られていないが、京都・祇園祭の山鉾に飾られていた16世紀の作品といわれている玉取獅子の文様の緞通等が挙げられる。

それらの時代の品々には、かつて中国からはるばる海を越え渡って来た名物裂等と同様に特に気品と洗練された美しさがある。

それ以後の緞通は、時代や産地によって、様式は変化してゆき、清朝末期になるとその気品ある美しさのバランスは消え、20世紀に入り、多くの欧米人が中国で輸出用の緞通の生産を始めると、フランスのオービュッソンタピスリー柄へと変化し、天津緞通のスタイルが出来上がる。そしてそのスタイルが中国全土に広がり、商業主義のコンテンポラリデザイン、紡績機の導入、輸入羊毛や化学染料の使用による大量生産によって、本来の美しさを受け継ぐ品とは異なるものとして世界中に広まっていった。

私は色々と中国緞通について調べていくうちに、中国緞通の一ファンとして美しい緞通が失われてゆくことがいたたまれず、またどうしてもこの目で産地を見て確かめたいという気持が募り、私がとても感銘を受けた中国緞通の本の著者、賈冠顔氏に手紙を書き、中国の最も古い緞通の産地・甘肅省の緞通関連の会社を紹介してもらった。

(中略)

甘肅氈は次代に残す世界の宝

そんないきさつで、私がやらずして誰がやる。自分の大好きな納得の行く緞通を作ろう。世界には本物の中国緞通を待っているカーペットフリークが必ずいるはずだ、私以外に。今まで何世紀も続いて来た文化をこのたった百年で消滅させてしまうのはあまりに大きなものを失ってしまうことになる。淘汰されるものも必ずあるが、イランやトルコのカーペットと同様に世界の宝として後世へ残さねば。そんな想いで私はついに十年前に甘肅省のある工房と協同生産を始めた。

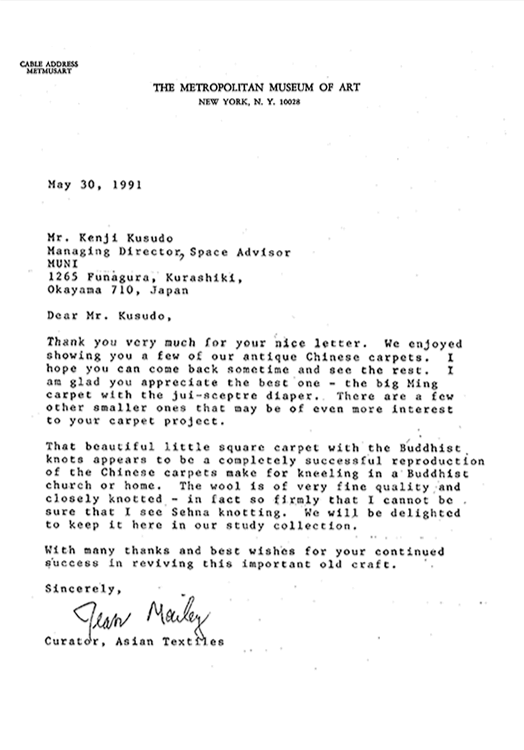

全てのプロセスを原点に学ぶという主旨から私が最も敬意を払う明代から清代初期のアンティークカーペットを蒐集し、またメトロポリタン美術館や、ワシントンDCのテキスタイル美術館などから資料を提供してもらいながら、その文様・色・織等を研究し、当時の品の再現からスタートした。

糸を手で紡ぐ。すでに紡績糸に代って久しい地でもう一度手で糸を紡ぐという事は最初中国の人々にはなかなか理解してもらえなかった。彼らには、手で紡いだ糸は不均等で美しくなく織り上がった緞通が歪んでしまうが、機械で紡いだ糸は均等で美しいという意識があったからだ。

この様に、デザイン・染色・織り・仕上げ、一つ一つのプロセスに大きな意識の違いが生じる。また幾度となく彼らに騙されもし、金銭的なトラブルも生じた。中国人と日本人、政治や文化の違う人間が同じ仕事をする事の難しさを痛感した。何度もやめようと思った。あまりのストレスに病気になった事もあった。

しかし途中で挫けそうになった時、ニューヨーク・メトロポリタン美術館の故ジーン・マイリー女史(オリエンタルカーペット中国緞通部門の学芸主幹)の、「私達の資料をあなたの重要な中国伝統緞通の再生プロジェクトに役立てて下さい」という私への言葉がずっと心の支えとなった。

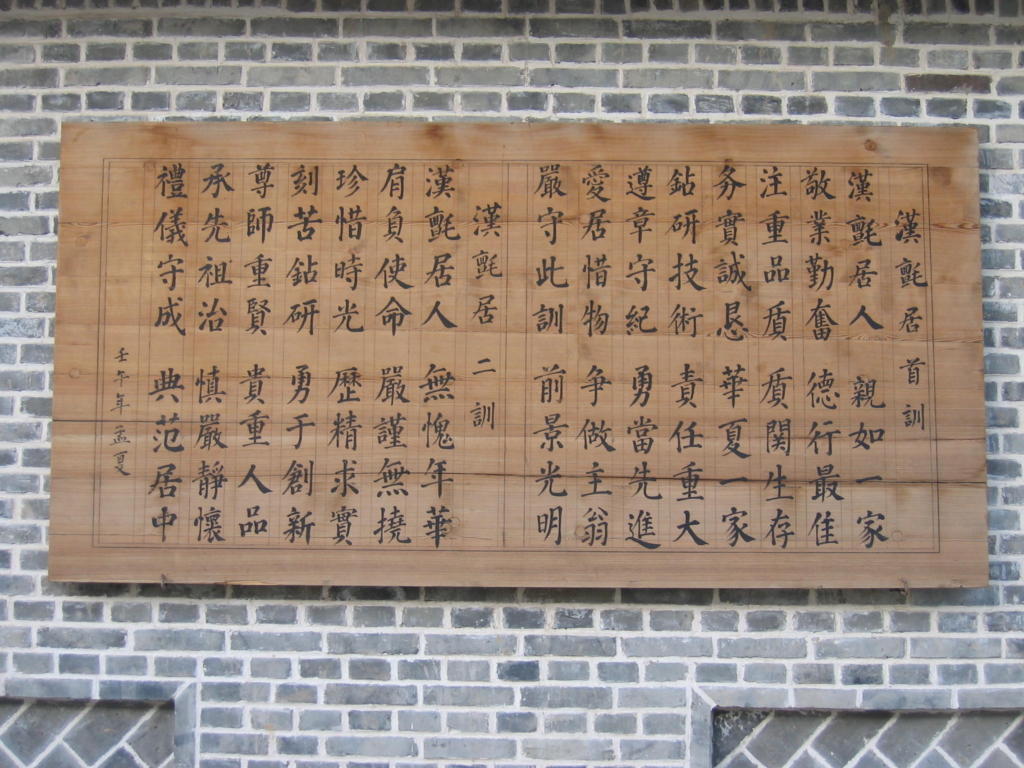

数年後、私は互いに最も理解できる友、張力新氏と独立するプライベートな工房を設けた。湯希葦氏という寧夏出身の緞通作り60年というベテランを我が工房に迎え、若手の指導に当ってもらった。工人たった50名からの再スタートである。当然スタート当時には数多くの問題はあった。しかし今回は湯希葦氏を筆頭に全ての工人達が自分の仕事に誇りを持ち自分達の祖先の作った緞通に敬意を払っている。この事が全ての問題を一つ一つクリアしてゆく重要なポイントだった。

伝統の手法で創る現代の織物

真に優れたデザインは、何百年たっても美しい。私は、最も気品に満ち、洗練された緞通の織られた時代、明末期から清初期の作品に、とても魅力を感じる。したがって、これらの時代の緞通から、過去のものとしてではなく、現代のものとして再生するために、現代の感性でデザインしている。

素材となる羊毛の質は、織り上がった緞通の色、輝き、使い心地を左右する最も重要な要素である。 羊毛の中でも最高品質の、寧夏で飼育される中国の固有種である灘羊(タンヤン)の生後約三ヶ月の仔羊のバージンウールを使用している。この羊毛は、成長した羊の毛よりも、染め上がった糸に透明感があり、永年の使用に耐えることが出来る。

パイル糸は、手紡ぎ糸を用いる。手紡ぎの糸は、紡績糸よりも繊維どうしが互いにしっかり絡みつき堅牢な糸が出来る。手紡ぎ糸で織り上げた鍛通は、摩擦に強く、弾力性に富み、また手紡ぎ糸のもつ自然の太細が独特の趣を与える。

中国緞通の命の色は藍色である。この色を簡単な合成藍を使ってしまえば、当然真の中国緞通を再生したことにはならない。この事は全ての工人達が認識している。

琉球藍と同種で今や中国では漢方薬としてしかあまり使われる事のない馬藍(きつねのまご科)を貴州省で栽培し、沈殿藍を作り甘肅省まで運び、それを化学薬品を使わず、ア ルカリ度を増す為に蓬灰(麺を打つ時に使用 する天然水を作る材料)を用い、酒、麩を加え自然発酵させ藍を建てる。この藍を使ってこそ、かつてミッドナイトブルー・サファイアブルー・ムーンライトブルーのスリーブルーカーペットと評された美しい藍の中国緞通が出来上がる。

その他の色は、紅花・蘇芳(すおう)・大黄(だいおう)・槐(えんじゅ)・橡(つるばみ) 等、全て当時使われていたものと同じ天然の染料を使う。この場合も媒染剤にはいっさいケミカルな物質を使用せず自然に帰ることのできるもののみを使う。そうする事により互いが互いの色をひき立て合い融合する。

緞通のノットの結び方は、中国で古来用いられている左右非対称結びが用いられている。 緯糸は二本通しで、ノットは1フィート平方に約8,100ノット。日本では、結びが細かく多いほど良いカーペットであると見なしがちだが、明清のカーペットは1フィート平方に3,600から4,900ノットで、より自然な織り上がりで味わいがある。 必ずしもノットが多いほど良いカーペットというのは当てはまらないし、むしろデザインに合ったノットの数があると考えている。

私達の仕事は、明時代の緞通の再現からスタートしたが、それはノスタルジーからではなく、それを新しい物として再生する。つまり古来のすばらしい伝統を基礎に現代人の為に再びその技を生かし正しい中国緞通を作ることがコンセプトである。伝統の技は現代生活の中でごく自然に使われてこそ意味があり、結果としてその染織文化が後世へ伝わってゆく。 90年代のクラシック音楽やスタンダードジャズがそうである様に基礎を踏まえた上で変化しつつ存続して行く、そんなトラディショナルで、モダンな緞通を彼らと共にずっと作ってゆきたいと願っている。

MUNI代表 楠戸 謙二

【参考文献】

『染織α No.210 1998年9月号』 染織と生活社

『魯山人陶説』北大路魯山人 平野 雅章編

* * *

news letter vol.65: MUNIのチェアラグ、限定数での復活

2025年5月5日

MUNIでは、月に1度メールマガジンをお届けしています。

その内容をこちらでも紹介させていただきます。

過去のアーカイブはこちらから

MUNIがカーペットづくりを始めた36年前のこと。

まだ何のノウハウも無く手探りの中、最初の一歩として、既存の中国国営工房に一番最初にオーダーしたのは、60×60cmの「お座布団サイズ」でした。

その後、その他のサイズ展開をする中で、MUNIのカーペットの使い心地をより多くの方に知っていただきたいと、椅子用のサイズ35 x35cmの「椅子敷き」の制作を始めました。

「チェアラグ」というネーミング

欧米では、小さなサイズのカーペットは「マット」と呼ばれますので、椅子敷きのサイズならば「チェアマット」とするべきでしたが、日本では「マット」という呼称は、バスマット、玄関マットなど軽い印象があり、思い入れある作品の名前としては違和感がありました。

そこで、本来の呼称ではないものの、「チェア」+ 手織りの一般的なサイズの絨毯の呼称である「ラグ」=「チェアラグ」という造語を思いつき、命名したのでした。

現在でこそ、様々なメーカーがチェアラグという名前で椅子敷きを制作なさっていますが、MUNIが名付け親なのですよ~。

限定数での復活

かくして生まれたMUNIの「チェアラグ」は、皆さまにMUNIを知って頂く入口として人気を博し、30年以上にわたり多くのお客様にご愛用頂きましたが、なにぶんサイズが小さいため、工房での織り作業はもとより、洗いなど仕上げの作業が、二人でできるところが三人の職人の手がかかるなど、手間がかかりすぎてしまうことや、コストなど様々な制作事情から、5年前に販売を終了させて頂きました。

しかしながら販売終了後、多くのお客様から熱いお声を頂き、何とか再開できないものかと思案しておりました。そしてこの度、中国の工房に無理を言って、無地のみ/限定色のみの数量限定での販売をし、お陰様で、大変好評を頂きました。

今後も限定的ですが入荷次第ホームページ、インスタグラムでご案内させていただきます。

天然染料が生み出す色彩の美しさと、プレミアムウールの手触り、コンパクトながらMUNIの魅力を十分に感じて頂けるチェアラグを存分にお愉しみいただけましたら嬉しく存じます。

※ 在庫はご来店前に必ずご確認ください。

* * *

ゴールデンウィークの営業について

2025年5月1日

平素よりMUNI CARPETSをご愛顧賜り、誠に有難うございます。

ゴールデンウィークは、下記のように営業いたします。

4月29日(火・祝):営 業

4月30日(水) :定休日

5月 1日(木) :振替休業

5月 2日(金) :営 業

5月 3日(土・祝) :営 業

5月 4日(日・祝) :営 業

5月 5日(月・祝) :営 業

5月 6日(火・祝) :営 業

5月 7日(水) :定休日

5月 8日(木) :振替休業

5月 9日(金)以降、通常営業

南青山本店・倉敷店・FC広島店の全店が対象となります。

皆様のご来店を、心よりお待ち申し上げております。

【チェアラグ限定販売のお知らせ】

2025年4月30日

2021年より、工房の事情により生産を中止しておりましたチェアラグ。

多くのお客様から再販のご要望をいただき、このたび藍・槐(エンジュ)・大黄などの天然染料で染め上げた無地のみ、

40枚限定でご用意が実現いたしました。

数に限りがございますため、MUNI南青山本店・倉敷店での店頭販売のみとさせていただきます。

誠に恐れ入りますが、インスタからのDMのご注文および通販は行っておりません。

私たちにとっても、思い入れのあるチェアラグの再登場。

ぜひこの機会に店頭にてお手に触れご覧いただければ幸いです。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

◾️SIZE 35 x 35cm

◾️PRICE ¥40,000(税抜)

MUNI Vintageの販売開始

2025年4月20日

欧米では使い込んだアンティークカーペットが評価されます。

それは19世紀以前に作られたカーペットは全て手仕事なのはもちろん、染料が天然染料を使用しており、その経年変化がとても美しく、新しいものにはない味わいがあるからです。

19世紀の後半から、中東をはじめ世界的に化学染料が使われ始め、20世紀にはそのほとんどが、化学染料の安価なものに変わり質が落ちてゆき、時間を経たものであっても、かつての天然染料で染められたものには、その美しさは遠く及びません。

MUNIはその美しさを再び皆様に知っていただき、楽しんでいただきたいという思いで、1989年より手紡ぎ、手織り、天然染料という古来の製法を頑なにこだわり、制作をつづけてまいりました。

ファストファッションや使い捨てに溢れる世の中にあって、何十年、何百年経ってなお、崇高な美しさを放ち続けるものは稀有であり、永く使うことによってそこに生まれるストーリーにこそ、私どもは価値を見出します。

* * * * *

今回ご紹介するのは、お客様のもとで大切に使われて美しく経年したMUNI。

唐草のベージュが柔らかに退色し、蓮花の藍も青みが抜けて優しい表情です。

クリーニングをして艶と明るさが増したこの「MUNI Vintage(ムニヴィンテージ)」を、また新たなお客様に繋ぐべく、南青山本店にてご覧頂けるようにしました。

大変勝手ですが、青山店にご来店いただき実際に作品をご覧いただくことが可能な方のみ販売させていただきたく思います。

ぜひMUNI CARPETSの本物の経年変化、手に触れてごらんになってみてください。

その価値が必ずやおわかりいただけると信じております。

Design No.061

Size : 91×152cm(房を含まないサイズ)

Price: お問合せください (南青山本店TEL:03-5414-1362)